現在は世界遺産であり、国宝にも認定されている富岡製糸場。明治時代から昭和のはじめまで、そこでずっと良質な生糸が作られ続けてきました。そんな富岡製糸場にまつわるメダルとエピソードをお届けしましょう。

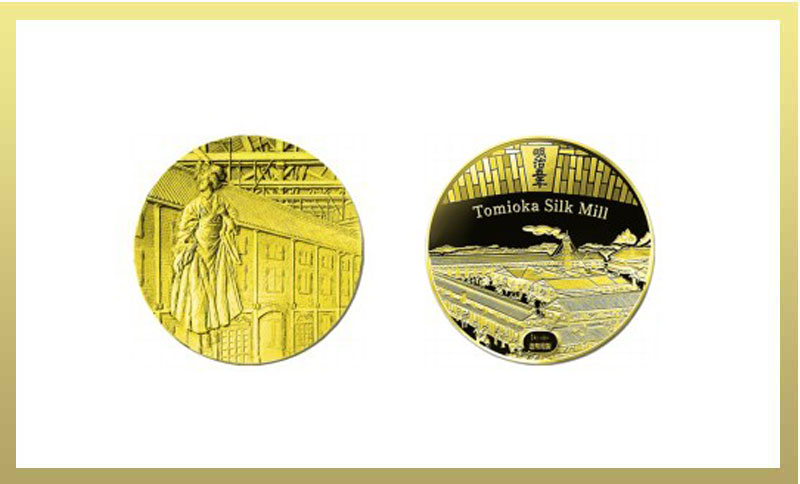

キーワードが盛り込まれたデザインのメダル

2014年12月に国宝に指定され、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、世界文化遺産に登録されている「富岡製糸場」を題材とした金メダルと銀メダルが、2015年に造幣局から発行されました。

どちらも同じデザインとなっており、表面は繰糸所のトラス構造の小屋組及び東置繭所を背景に、錦絵「工女勉強之図」に描かれている工女を浮き彫りで刻んでいます。

裏面は、錦絵「上州富岡製糸場」をデザインし、上部に富岡製糸場が操業を開始した「明治五年」の銘を刻んだ要石が設置された、東置繭所のアーチを、梨地加工技術により表現。

トラス構造にキーストーンに工女と、富岡製糸場を語るうえでは欠かせない要素を詰め込んだメダルとなっています。

金メダルの品位はK24、重量約45g、直径35mm、発行枚数400枚で販売価格は31万8,000円。

銀メダルは品位SV1,000、重量約160g、直径60mm、発行枚数2,500枚で販売価格は2万4,000円でした。

ページトップに戻る

世界の絹文化の発展にも大きく貢献した富岡製糸場

富岡製糸場は江戸時代末期、生糸の輸出が急増したことにより需要が高まった結果、質の悪い生糸が大量に作られる粗製濫造問題がおき、それを食い止めるためにと建設された官営の模範器械製糸場です。

模範工場が作られるとき、3つの考え方が取り入れられました。まず1つ目は洋式の製糸技術を導入すること、2つ目は外国人を指導者とすること、3つ目は全国から工女を募集し、器械製糸技術を学んだ工女は出身地へ戻り、その技術を伝えることでした。

富岡製糸場の建設は、フランス人指導者ポール・ブリュナの計画書をもとに1871年(明治4年)からはじまり、翌年の1872年(明治5年)7月に主な建造物が完成、10月4日には操業が開始されました。

糸を取る繰糸所では、全国から集まった約300人もの工女たちが働き、本格的な器械製糸がスタート。高品質に重点を置いた生糸は海外で高く評価されました。また、最新の繰糸機が発明されると、富岡製糸場がすぐにそれを取り入れ、ほかの製糸工場の模範となっていました。

1893年(明治26年)、官営工場の払い下げの主旨によって三井家に払い下げられ、その後、1902年(明治35年)に原合名会社に譲渡され、御法川式多条繰糸機による高品質生糸の大量生産や、蚕種の統一などで注目されました。

1938年(昭和13年)には株式会社富岡製糸所として独立しましたが、1939年(昭和14年)には日本最大の製糸会社であった片倉製糸紡績株式会社(現:片倉工業株式会社)と合併。そして1987年(昭和62年)3月、操業を停止しました。

長きに渡って高品質な生糸を生産し、日本の産業に貢献してきた富岡製糸場。115年間の操業の歴史や産業遺産としての価値を、ぜひその目で確かめてみてはいかがでしょうか?

ページトップに戻る

国宝章牌「富岡製糸場」買取は金貨買取本舗へ

国宝章牌「富岡製糸場」と富岡製糸場についてお話をしましたがいかがでしたでしょうか?

金貨買取本舗では金貨のみではありません。国宝章牌「富岡製糸場」やそのほかの記念メダルなども積極的に高価買取いたします。

長国宝章牌「富岡製糸場」╼

| 名称 |

国宝章牌「富岡製糸場」純金製/純銀製 |

| 発行国 |

日本 |

| 発行 |

造幣局 |

質量(g) |

約45g/約160g |

| 直径(mm) |

35m/60m |

| 厚さ(mm)

| -- |

| 材質 |

金/銀 |

| 品位(karat) |

K24/SV1000 |

| 発行枚数 |

400枚/2500枚 |

国宝章牌「富岡製糸場」だけではありません!記念メダルを高価買取いたします!

記念メダルの買取価格はこちら

金貨買取本舗では記念貨幣、金貨・プレミアムコインを高価買取いたします。

お持ちの金貨は今どれくらいの価格になるのか、価値が気になるかたはぜひ無料査定をご利用下さい。価格表にも載っていない金貨や銀貨、コインもお買取りしております。査定でプレミアがつくコインもございます!

メールフォームで無料査定

LINE査定で無料査定

ページトップに戻る

送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応

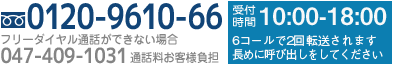

送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応 フリーダイヤル0120-9610-66

フリーダイヤル0120-9610-66 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応

送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応 フリーダイヤル0120-9610-66

フリーダイヤル0120-9610-66